Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Rencontre avec Marie Colas Des Francs, chargée d’études et de recherche à l’INHA

Mis à jour le 26 mars 2025

Institution

Auteur : Dina EIKELAND

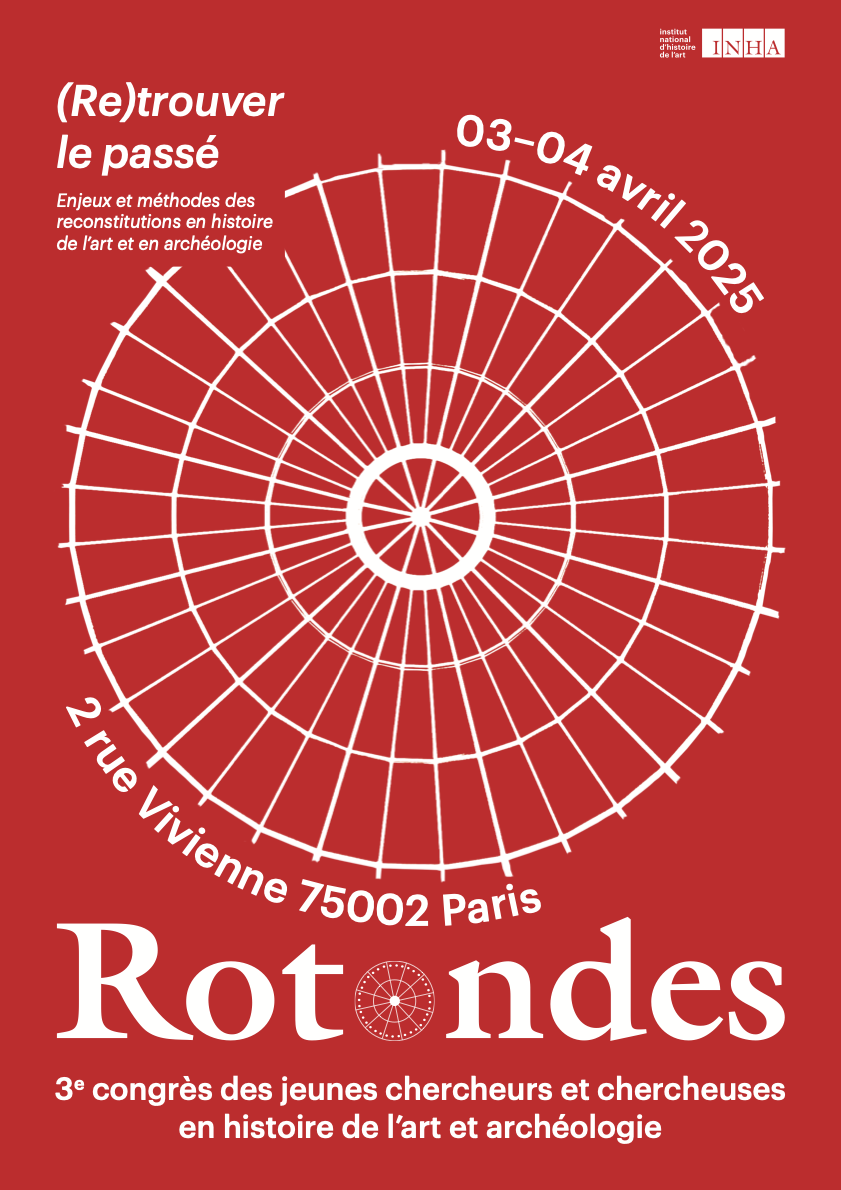

La troisième édition du congrès Rotondes, « (Re)trouver le passé : enjeux et méthodes des reconstitutions en histoire de l’art et archéologie », qui se tiendra à l’INHA les 3 et 4 avril, propose de favoriser la rencontre entre les jeunes acteurs et actrices du monde de l’art et de la culture à partir de la notion de reconstitution. Cette année, une présentation d’œuvres est proposée en lien avec le thème. Souhaitant inviter la jeune création au cœur de l’espace du congrès, les œuvres présentées nous font découvrir différentes façons de se saisir de la notion de reconstitution. Tantôt réinvestissant les récits familiaux ou régionaux, tantôt fascinées par les formes du passé, les quatre artistes invitées sont des passeuses d’un savoir qui mêlent recherche et poésie, histoire des arts et création. Par la mise en exergue des frontières, parfois très fines, entre réalité et fiction, entre l’objectif et le subjectif, les œuvres présentées dans la Rotonde de l’INHA proposent de réfléchir autrement aux enjeux esthétiques et narratifs cruciaux dans tout travail de reconstitution. Dans cet interview, elles nous expliquent comment elles s’emparent de la notion de reconstitution dans leurs démarches créatives et artistiques.

Blanche Offret présentera dans la Rotonde de l’INHA deux œuvres. Ses vases élégants évoquent un monde marin où des objets antiques ont sommeillé pendant des centaines d’années avant d’être péché par des archéologues. Diplômée d’un master en Droit du patrimoine culturel, du premier cycle d’histoire de l’art de l’école du Louvre et d’un DU en recherche de provenance de biens culturels, ce n’est qu’après plusieurs expériences dans l’univers des musées qu’elle s’initie à la céramique, pratique artistique pour laquelle elle développe une passion inattendue. Elle choisit de privilégier un rapport plus personnel et sensible aux enjeux patrimoniaux de reconstitution.

Blanche Offret : – Mon interprétation du concept de reconstitution est en constante évolution. Je l’ai longtemps associé à la revitalisation d’une forme matérielle, avant d’y adjoindre la notion de mémoire et de transmission de valeur. Aujourd’hui, je la lie au processus créatif dont elle me semblait initialement décorrélée : mon travail cherche à reconstituer la trajectoire fictive d’objets emprunts de deux histoires, celle que je leur projette et la mienne.

Blanche Offret : – La trajectoire de pièces antiques qui auraient voyagé dans le temps et dans l’espace. L’idée que les artefacts, qui nous sont accessibles aujourd’hui, aient traversé des centaines, voire des milliers d’années et que leur identité ait évolué à chaque passation me semble vertigineuse. Ils sont le réceptacle d’une certaine histoire de l’humanité.

Quant à Alice Bertrand, cinéaste diplômée de l’INA et céramiste, elle nous présentera son nouveau projet centré sur la reconstitution : une série de lampes à l’huile, produites en série par la technique du moulage, qui s’inspire directement des satyres ityphalliques qu’elle découvre au Musée archéologique de Naples. La manufacture de ces lampes a été pour elle une manière de se poser la question de savoir s’il est possible de rejouer l’acte créateur des artisans antiques. Avec les Vénus, qui nous rappellent les statuettes préhistoriques, Alice Bertrand se réapproprie et détourne volontairement le mythe ityphallique en le féminisant. Ensemble ils forment le couple Tom-tom et Chatounette, titres anachroniques qui incitent à la réflexion.

Fascinée par ce qu’elle appelle « l’énigme de la création », Alice nous fait part de ses recherches, qui non seulement servent à reconstituer matériellement ces lampes à l’huile, mais surtout à rejouer les étapes créatives qui les a vu naître.

Alice Bertrand : – C’est en réalisant des portraits d’artistes et en travaillant à leurs côtés que j’ai cherché à mieux comprendre l’énigme de la création. De la même manière, en reproduisant des gestes et en étudiant la conception de ces statuettes, j’ai voulu rejouer ce même élan créatif. Les lampes à huile ithyphalliques ne sont pas de simples objets utilitaires, elles portent en elles une signification plus profonde : provocation, étrangeté, fascination, croyance…

Mariette Cousty est céramiste, titulaire d’un CAP de tournage en céramique et du diplôme de « céramiste », délivré par la Maison de la Céramique de Dieulefit. L’idée de la reconstitution est pour elle devenue un mode de vie dont s’imprègnent aussi bien ses œuvres que leur cadre de création. En choisissant de s’installer dans la ferme qui fut le lieu de travail et de vie de ses grands-parents, elle cherche à se réapproprier les traditions vernaculaires de la Corrèze. Ses réinterprétations de la poterie réactualisent cette pratique ancestrale de la région par la brillance de leurs couleurs chatoyantes et l’aspect tactile de l’émail coulé.

Mariette Cousty : – Mon médium étant la céramique, j’ai naturellement abordé ces histoires par le biais d’études de formes potières spécifiques à mon territoire d’inscription. J’ai commencé par un travail d’interprétation d’épis de faîtage à partir d’une compilation et d’une étude « morphologique » des épis conservés dans des musées (notamment le musée Labenche à Brive). Des recherches historiques ont souligné les correspondances entre certaines caractéristiques des épis de faîtage et les légendes vernaculaires. Par exemple, les épis de faîtage « siffleurs » sont ornés de toupies percées qui sifflent les soirs de tempête ou de vents tournants pour, dit-on, éloigner les mauvais esprits. Cette particularité fait directement écho à La Chasse Volante, la chaça galhiera en occitan, légende selon laquelle certains soirs les âmes d’enfants morts avant d’être baptisés tournent dans le ciel dans un fracas de casseroles.

Mariette Cousty : – Il me semble que les questionnements qui surgissent peuvent recouper ceux de la recherche en histoire de l’art, leur apporter des angles de vue inattendus, et susciter de nouvelles problématiques.

Inès Abergel, a d’abord reçu un enseignement universitaire en psychologie, esthétique et philosophie. Après une dizaine d’années de pratique sculpturale et performative, elle s’est formée à l’Académie des Beaux-Arts de Venise, à la taille de marbre et à la fonderie. Dans le cadre du congrès Rotondes, elle exposera son installation L’Épaisseur du temps qui donne à voir des êtres hybrides fantastiques enfermés dans une vitrine tels dans les dispositifs d’un muséum d’Histoire naturelle ou d’un cabinet de curiosité.

Inès Abergel : – Dans cette façon de montrer, il y a une volonté de mettre à distance, pour observer, étudier. Si j’ai élaboré ce procédé, c’est pour mettre en exergue le besoin viscéral, de l’homme à contrôler, dominer, domestiquer à travers les sciences, la culture, le savoir ; cette nécessité de domestiquer les espèces, la nature, les autres humains, mais aussi son propre corps. Ainsi, ce projet requestionne l’Histoire de l’humanité, et invite à sonder notre rapport au vivant.

En accord avec cette définition du mot « reconstitution », il me semble que cela reviendrait à dire que les artistes partent de faits réels et matériels pour aller vers un champ sans limite, un espace sans horizon, qui n’est autre que celui de la création. Ainsi, sous ce prisme, l’on pourrait consentir que les pans manquants de l’Histoire ne soient pas comblés par des informations véritablement historiques, mais qu’ils soient des espaces d’exploration. Plus précisément, dans mon travail, à travers l’acte de création, il s’agit de mettre du réel dans la fiction et de mettre de la fiction dans le réel, il s’agit de faire mentir le réel pour dire une vérité qui se loge à l’endroit du vécu et de l’expérience.