Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

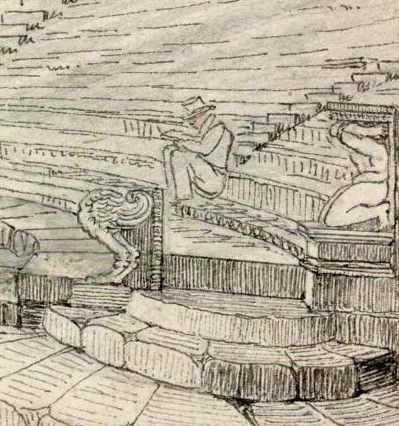

Pompéi publiée et inédite, par William Gell

Mis à jour le 18 septembre 2024

Autour des collections

Auteur : Isabelle Vazelle, service du patrimoine

Pour leur 41e édition, les Journées européennes du patrimoine se tiendront les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. À cette occasion, la bibliothèque de l’INHA a choisi d’illustrer le thème du « patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions » par la présentation d’une sélection de documents autour des « artistes et historiens d’art en voyage ».

La figure de l’artiste est ordinairement associée à celle du rapin, si présente dans la littérature du XIXe siècle. Au cours de sa carrière ce peintre bohème, au même titre que l’architecte, l’érudit, l’archéologue ou le topographe, multiplieront les occasions de découvrir d’autres milieux artistiques, intellectuels ou culturels. Autant d’échanges qui viendront nourrir l’imagination, parachever un apprentissage ou engager de futurs travaux d’érudition. Profondément liée à la notion de voyage, le désir d’évasion loin du quotidien, des contraintes sociales ou institutionnelles révèle cette quête propre au voyageur ; créant ainsi de véritables sources de renouvellement et de transmission des pratiques artistiques.

Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le voyage d’apprentissage en Italie permet au futur artiste d’appréhender les monuments de l’Antiquité classique et de la Renaissance.

Après avoir échoué au Prix de Rome, l’historien de l’architecture et archéologue Albert Lenoir (1801-1891) réalise en 1830 ce voyage par lui-même. Dépassant les frontières de l’art gréco-romain, il découvre alors les sites étrusques et les basiliques paléochrétiennes. C’est certainement à partir de ce moment qu’il se détourne de la pratique architecturale pour se consacrer presque exclusivement à l’érudition. De ce fait à l’été 1836, il entreprend avec une intention renouvelée un voyage en Orient qui le mène à Athènes, en Morée, à Constantinople et à Smyrne. Ce périple lui permet de confronter la réalité avec les théories développées deux ans au paravent sur l’architecture médiévale et plus précisément sur l’émergence du style gothique.

« L’Espagne… une des contrées les moins connues de l’Europe », note Alexandre de Laborde (1774-1842), a pourtant exercé tout au long du XIXe siècle une puissante attraction qui donnera lieu à de nombreuses expéditions et publications. La plus remarquable est celle entreprise par ce riche jeune homme, passionné d’art et de sciences. À partir de 1800 cet inlassable voyageur profite d’une mission diplomatique à Madrid pour dresser un inventaire monumental et rigoureux du patrimoine bâti de la péninsule ; et ce juste avant les destructions occasionnées par les guerres napoléoniennes. À cet effet, il s’entoure d’érudits locaux et de dessinateurs français (Jacques Moulinier, François Liger, Jean-Lubin Vauzelle…) ; lui-même dessine. Le fruit de ce travail est réuni dans une publication formée par quatre volumes intitulée Voyage pittoresque et historique en Espagne. Publiée entre 1807 et 1818 elle renferme plus de 900 gravures. Environ deux cent cinquante dessins originaux préparatoires sont conservés à la bibliothèque de l’INHA.

Une certaine ambiguïté semble inéluctablement attachée à la condition artistique. Elle nécessite en effet une certaine stabilité matérielle tout en exigeant une confrontation avec des horizons esthétiques variés ; le fait de se rendre dans un lieu lointain ou étranger représentant une réelle opportunité pour la création artistique, le processus créatif. Dans cette quête de l’ailleurs, la Bretagne représente pour les artistes de la fin du XIXe siècle une région épargnée des vices de la modernité, offrant un paysage unique, une nature sauvage ainsi que des coutumes et des traditions préservées.

Si la vie est un voyage, la comparaison prend tout son sens chez Paul Gauguin (1848-1903). Son existence est un long périple à la recherche d’un lieu où peindre, où dévoiler son identité artistique. Une « terrible démangeaison d’inconnu » semble ordonner sa destinée toute entière. Lorsqu’il arrive à Pont-Aven pour la première fois en 1886, la ville accueille déjà une communauté de peintres. Dans un premier temps, Gauguin s’installe pour des raisons financières mais peu à peu le lieu et ses habitants vont participer aux renouvellements artistiques qu’il a engagés. En 1888, sa réaction contre les faiblesses structurales du mouvement impressionniste se fait plus forte. C’est alors que s’impose son style spécifique : le synthétisme (ou cloisonnisme). Ce système de représentation favorise une figuration irrationnelle voire spirituelle. Le 14 août 1888, il écrit de ce fait à son ami le peintre Émile Schuffenecker : « un conseil, ne copiez pas trop d’après-nature. L’art est une abstraction. »

La même année, Émile Bernard (1868-1941) rend à son tour hommage à cette contrée inspirante en réalisant, une suite gravée de Bretonneries composée de 10 zincographies, décrivant des scènes de la vie rurale locale. La série complète est exposée lors de l’exposition du « Groupe impressionniste et synthétiste », dite l’exposition Volpini, en mai 1889, qui réunit les artistes associés à l’École de Pont-Aven en marge de l’Exposition universelle dont la plupart se trouvent exclus.

Vers 1904 enfin, le peintre-graveur autrichien Carl Moser (1873-1939) développe sa pratique de la gravure sur bois tout en affirmant son intérêt pour le japonisme à l’occasion de séjours réguliers en Bretagne. Parmi ses œuvres les plus répandues, ayant connu de nombreuses déclinaisons, le motif du Bretonisches Kind [« Enfant breton »], dont le titre varie parfois en Bretonisches Mädchen [« Jeune fille bretonne »], montre une figure représentée de trois-quarts, l’attention étant concentrée sur les détails de sa coiffe et de ses habits traditionnels.

Ces artistes reconnaissent la Bretagne comme une source d’expériences nouvelles ; la distance ou l’éloignement géographique incarnant cette identification. De la même manière, le contraste ressenti entre un pays d’origine et la découverte d’un univers singulier peut pareillement faire naître des sensations inconnues.