Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

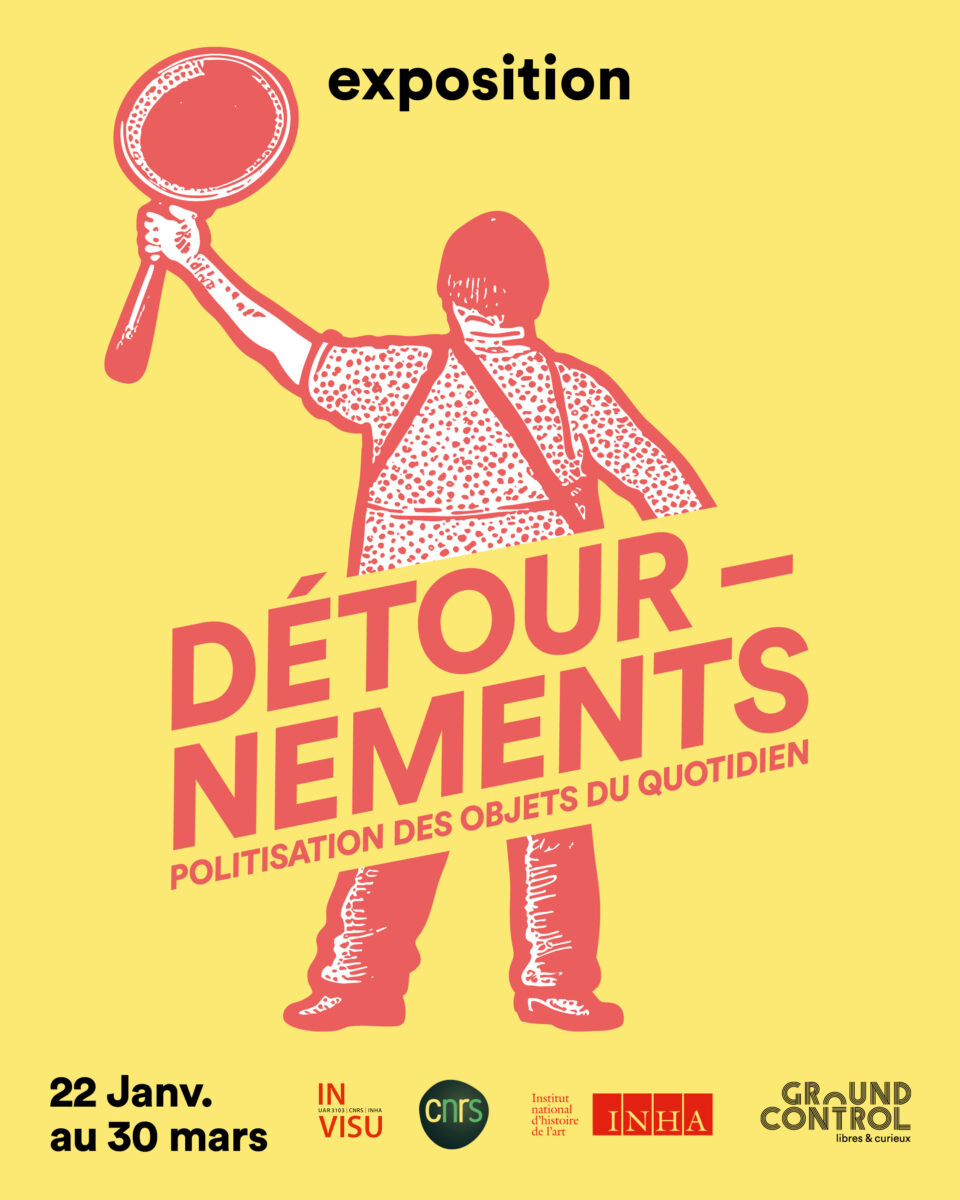

Détournements : politisation des objets du quotidien

Mis à jour le 21 février 2025

Institution

Auteur : Hélène Valance

Exposition du 22 janvier au 30 mars 2025 à Ground Control, Paris 12e

Issue d’un séminaire mené au laboratoire InVisu (CNRS-INHA) à l’Institut national d’histoire de l’art en 2023-2024, cette exposition met en avant les travaux de chercheuses et chercheurs pour « faire parler » les objets du quotidien et mettre en lumière leurs vies multiples en montrant comment au gré de leur histoire, ils ont été investis d’une (ou plusieurs) dimension(s) politique(s).

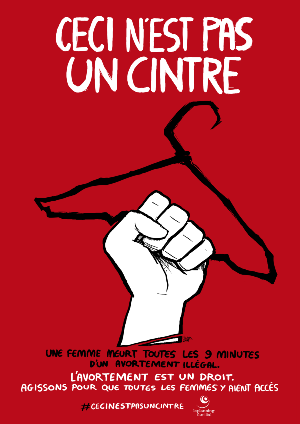

Des symboles forts

Du cintre des féministes en lutte pour le droit à l’avortement au gilet jaune du mouvement social éponyme, les objets du quotidien prennent régulièrement le devant de la scène politique. Sortis de leurs tiroirs et de leurs placards pour regagner la rue, ils subissent une mutation spectaculaire. Tout à coup, alors qu’ils n’avaient qu’une vocation purement utilitaire, ils prennent l’envergure de symboles forts incarnant les luttes de celles et ceux qui s’en emparent. Le « gilet de haute visibilité », ou gilet jaune, est sans doute l’un des exemples les plus saillants de l’irruption d’un objet du quotidien dans la vie politique nationale. Détourné de sa fonction première de sécurité routière, il est devenu un vecteur de visibilité politique et médiatique, les dossards jaunes portant une multitude de slogans et dessins appelant à une meilleure représentativité politique. Qu’ils soient brandis publiquement pour interpeller la classe politique et les médias, ou qu’ils opèrent de manière plus implicite et discrète, les objets constituent un point d’entrée riche pour explorer les enjeux politiques qui se déploient dans notre quotidien. On envisage ici le « politique » au sens large : les objets ici présentés illustrent, de manières diverses, les relations sociales et les rapports de pouvoir qui traversent les vies ordinaires – rapports de genre, de classe, ou de race, questions de représentation politique ou engagements idéologiques divers.

Le "tournant matériel"

En histoire, l’approche que l’on a appelée le « tournant matériel » a permis de prêter une plus grande attention aux objets du quotidien. Cette exposition, issue d’un séminaire mené au laboratoire InVisu (CNRS) et à l’Institut national d’histoire de l’art en 2023-2024, met en avant les travaux de chercheuses et chercheurs pour « faire parler » ces objets et mettre en lumière leurs vies multiples, en montrant comment, au gré de leur histoire, ils ont été investis d’une (ou plusieurs) dimension(s) politique(s). Mais cette histoire matérielle est aussi une enquête de terrain : outre le contexte historique, les témoignages de celles et ceux qui ont fabriqué, utilisé et recyclé ces objets apportent un éclairage essentiel pour en comprendre la portée. L’exposition présente ainsi les récits d’ouvrières se remémorant l’occupation de leurs usines contre un plan de délocalisation ; ceux de militantes racontant leur expérience de l’avortement dans les années 1970 ; ou encore ceux d‘individus témoignant de leurs bricolages et engagements pour résister au système d’obsolescence programmée.

Un détournement de l'objet

Autour de ces objets, ce sont en effet les gestes et les pratiques individuels et collectifs qui font le sens politique, et qui transforment les objets quotidiens en objets politiques – pour imiter le langage juridique, on pourrait dire que, comme pour les armes, ces derniers deviennent politiques « par destination ». On constate que les détournements sont multiples et pluridirectionnels : on voit des objets tirés de leur environnement domestique, comme les casseroles ou les cintres pour être érigés en symboles de lutte, mais aussi des objets créés à partir du détournement des outils de production dans le cadre de grèves, comme le soutien-gorge tricolore XXL créé par les travailleuses de Lejay en lutte. Les phénomènes d’appropriation et de réappropriation manifestent des prises de position politiques très variées, qu’il s’agisse de résister au colonialisme comme le font les Congolais revêtant les habits des Européens depuis la fin du XIXe siècle ; ou à l’obsolescence programmée, comme le font les longéviteuses et longéviteurs dont les témoignages sont retranscrits dans l’exposition. Une part a également été faite à un ultime détournement, qui à l’inverse des gestes précédents remet le politique au service de l’économie marchande des images et des objets pensés en dehors du système capitaliste – Le visage du révolutionnaire marxiste Che Guevara imprimé sur des T-shirts fabriqués par une main d’œuvre exploitée, et distribués à bas coût par des enseignes multinationales, témoigne de l’inépuisable capacité du capitalisme à se nourrir de tout, y compris des critiques les plus virulentes formulées à son égard.

L’agentivité des objets

Ce qui frappe, c’est l’agentivité de ces objets : leur capacité à changer le monde qui les entoure en mobilisant, en dénonçant et en provoquant, ou encore en affirmant des identités opprimées. Ce potentiel des objets politisés est parfois étonnant au regard de leur banalité première. Mais leur efficacité provient justement de cette irruption paradoxale de l’ordinaire dans des espaces dont il est souvent exclu – les élites gouvernantes peinent d’ailleurs souvent à y répondre. La présente sélection d’objets et les récits, enjeux et conflits qu’ils incarnent, entend démontrer leur plus grande puissance : celle de révéler le quotidien comme un champ dans lequel les forces politiques s’affrontent, convergent et se renouvellent sans cesse.

Ground Control

81 rue du Charolais

75012 Paris

Entrée libre

du 22 janvier au 30 mars 2025