Le programme « Bibliographie sur l’art et la mondialisation » est essentiellement tourné vers la prospective, la connaissance des scènes artistiques internationalisées et les dynamiques intellectuelles et éditoriales qui en résultent.

Sa mise en œuvre s’est articulée en trois phases.

Phase I : Art contemporain et mondialisation

La première phase du programme a consisté en l’élaboration d’une bibliographie critique sur la mondialisation de l’art contemporain prenant en compte la diversité des pratiques, des discours et des engagements intellectuels qui y afférent. Elle s’est consacrée à la recherche, l’évaluation et le recensement de corpus théoriques concourant à une meilleure connaissance des mécanismes d’internationalisation de la scène artistique ainsi qu’aux débats et enjeux qui la traversent.

Cette bibliographie de référence, assortie d’un guide d’utilisation et d’un index de mots-clés, sert deux objectifs. Elle permet non seulement aux chercheurs de se diriger dans les publications internationales relatives aux nouveaux corpus théoriques en art, mais elle contribue aussi à orienter les choix d’ouvrages de la bibliothèque de l’INHA. Le programme accompagne en effet, par son travail d’expertise scientifique, les sélections opérées pour la période contemporaine par le service des acquisitions.

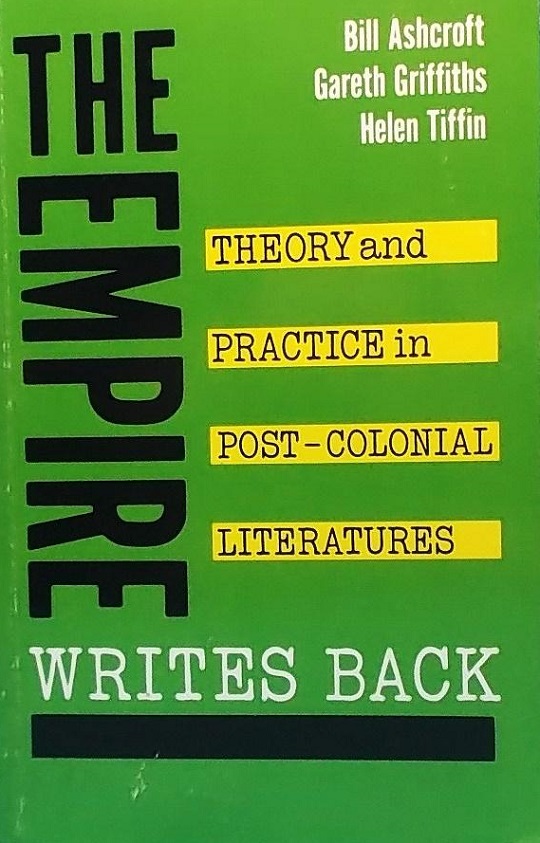

La mise en ligne de cette base de données bibliographiques est effective depuis 2008. Elle est accessible par le biais de l’outil Agorha. Comptant à ce jour plus de 3 500 références, elle se distingue par la pluralité des aires culturelles qu’elle approche et l’inclusion de terrains d’études aussi divers que l’histoire coloniale, les constructions de représentations, les productions littéraires et leurs généalogies, les aspects transculturels à l’ère de la globalisation, les études postcoloniales, les questions de genre en art, celles du devenir patrimonial et de l’évolution muséographique, la proximité des théories de la littérature comparée avec celles de l’histoire de l’art – domaines tous nécessaires à l’appréhension des dynamiques artistiques et intellectuelles mondialisées.

Phase II : Art contemporain du monde arabe et du Moyen-Orient

Cette seconde phase du programme s’est donné pour objectif de constituer, à partir d’un travail de sélection, une base documentaire bibliographique qui puisse rendre compte des problématiques liées aux enjeux esthétiques des nouvelles formes de pratiques à l’ère de la mondialisation dans les pays arabes et du Moyen-Orient.

Incluant toutes les formes des arts visuels, la base de données prend en compte un ensemble de vingt pays de cultures (arabe, hébraïque, turque, kurde et perse) ainsi que de religions (principalement l’Islam, le Judaïsme et le Christianisme) différentes. La démarche vise à regrouper des références éparses, qui ne figurent pas encore dans les catalogues documentaires, sous la forme d’un ensemble unique, capable de constituer un « corpus esthétique » qui viendrait s’associer à un autre, plus large, concernant les pratiques artistiques dans la mondialisation.

Phase III : Enrichissement et actualisation de la bibliographie

Le troisième et dernier volet du programme consiste, tant sur le plan thématique que géographique, en l’identification de champs restés lacunaires et en leur comblement. Les aires culturelles encore peu représentées et les corpus théoriques neufs sont ainsi augmentés, enrichis et actualisés.

Cette nouvelle phase de recensement critique s’articule selon deux axes : la consolidation, d’une part, de la base bibliographique à partir de fondamentaux théoriques, de readers et d’anthologies et la mise à jour, d’autre part, du fonds témoignant des développements récents de la recherche et de la prise en charge croissante des questionnements liés à la mondialisation de l’art.

Ce travail de veille, qui accorde une attention fine aux relectures et interprétations critiques, contribue à raffermir la pertinence de la base bibliographique pour la communauté des chercheurs ainsi qu’à lui conférer sa qualité d’observatoire scientifique.