Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Mis à jour le 5 septembre 2023

En cours

Ce projet de cherche à explorer les relations et les pratiques convergentes entre les arts visuels et la création chorégraphique à travers l’étude de la notation du geste dansé.

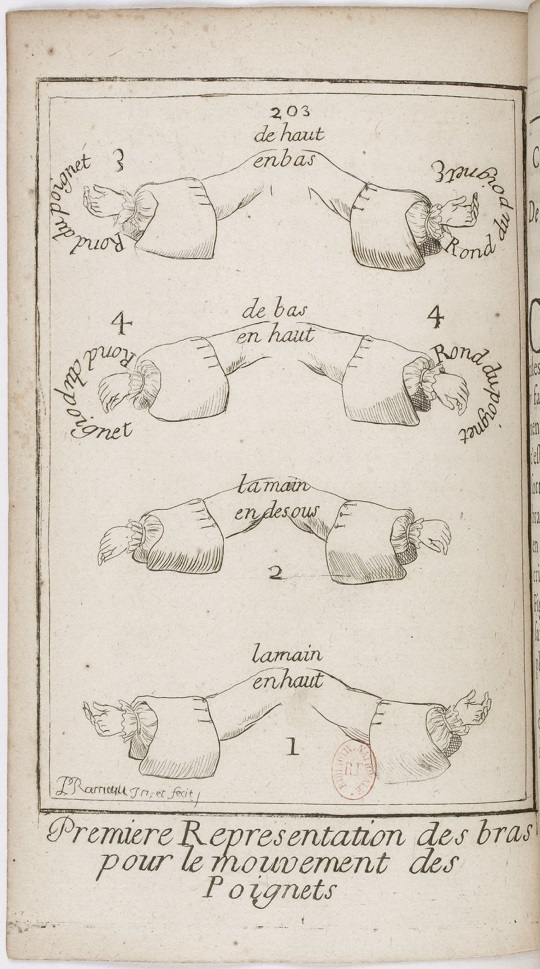

Les premiers traités de danse dans l’Italie du Quattrocento, les partitions musicales des « country dances » anglaises du XVIIe siècle ou l’Orchésographie de Thoinot Arbeau en 1589 allient descriptions verbales, représentations de la figure, conceptualisation du corps en mouvement et images des traces, du « chemin » sur la page devenue « sol métaphorique ».

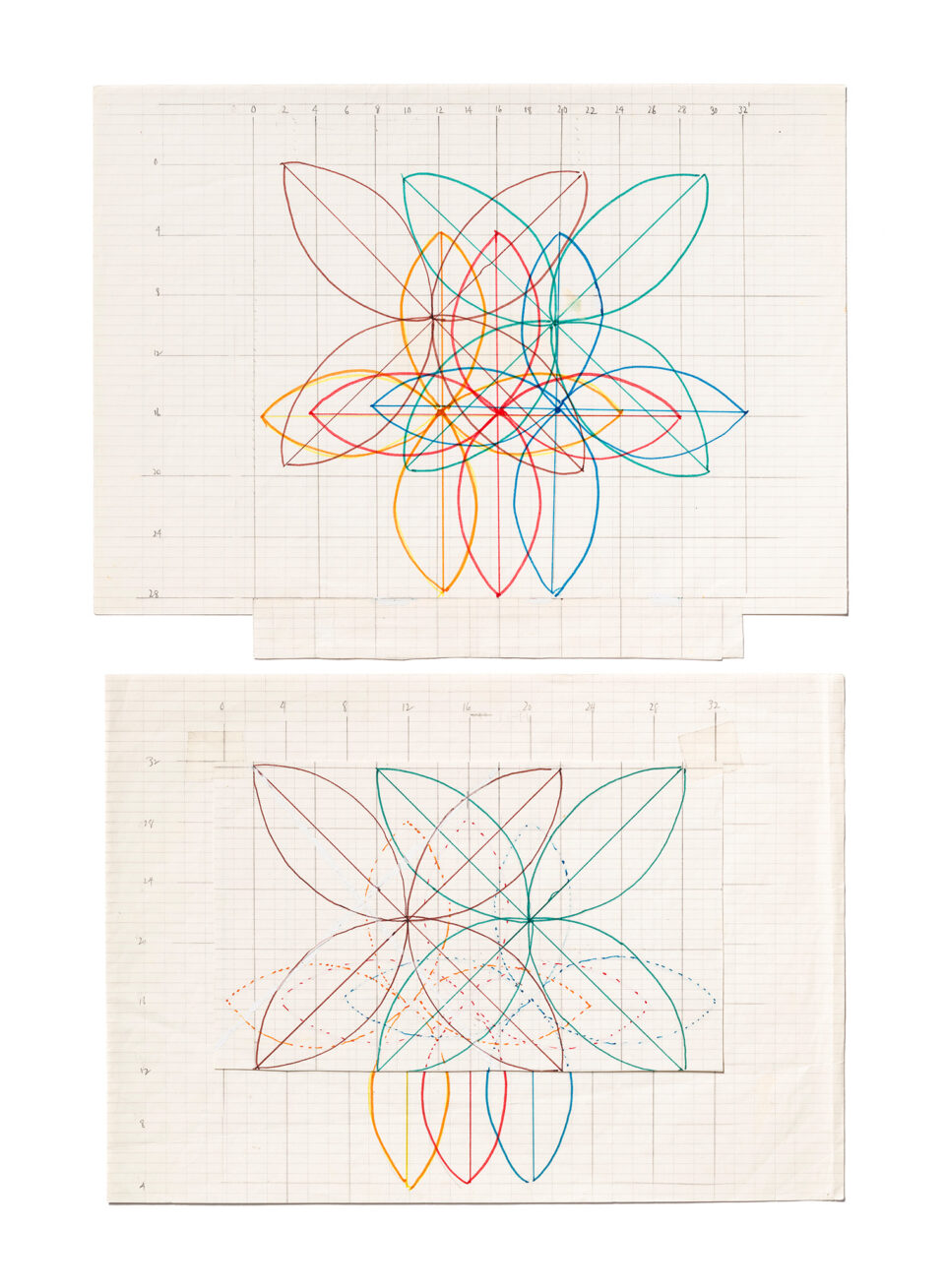

La page devient un espace sensible, renouant avec l’histoire même du mot. Ces objets essentiels à l’histoire de la danse et de la notation chorégraphique s’inscrivent également dans une histoire visuelle et matérielle, dans une histoire du livre, des publications scientifiques, une culture de la représentation technique des arts. Ces danses gravées mêlent images du danseur et transcription de la fluidité du mouvement dans des créations composites, dans l’hybridation du signe et de la figure. Parfois inspirées de traités de géométrie, ces expérimentations offrent une proximité peu étudiée avec les manuels d’architecture, l’art des jardins, les figures ornementales et les représentations scientifiques du corps humain.

La page et le dessin constituent alors des outils « intermédiatiques » fondamentaux que ce projet de recherche entend considérer dans une perspective diachronique. Les formes immatérielles dessinées par les danseurs et transcrites par Raoul-Auger Feuillet au XVIIIe , la rationalisation des mouvements et la décomposition du geste, témoignent d’une évidente fluidité entre les techniques et les disciplines. Cette porosité entre les pratiques s’inscrit au cœur du programme qui s’attachera à étudier l’évolution des sources visuelles et des convergences esthétiques à l’œuvre dans les partitions chorégraphiques. Au-delà d’une iconographie de la danse, le programme se donne pour objectif d’analyser le recours au signe, au dessin, à l’image, dans les processus de création chorégraphique, et dans les outils de transmission et de diffusion du geste.

Les innovations techniques de la modernité, comme les « notations chronographiques » et la chronophotographie d’Étienne-Jules Marey, vont également nourrir l’histoire des partitions chorégraphiques, chez Pierre Conté ou Rudolf Laban. La pratique même des inventeurs de notations, entre danse et arts visuels, leur intégration dans un réseau d’avant-garde et leurs parcours, des Beaux-Arts vers la chorégraphie, participent aussi de cette fluidité entre pratiques et disciplines. Le programme invite à penser la place de l’image dans le processus de création lui-même, en amont de sa représentation ou de sa visualisation sur la page, depuis les premiers traités chorégraphiques jusqu’aux expériences contemporaines, quand le recours au dessin comme outil de l’exploration esthétique interroge aussi le statut des créations graphiques et de l’image, supports transitoires, traces du processus somatique, en deçà de l’œuvre.

À partir de ressources conservées en France et à l’étranger, le programme entend ainsi fédérer chercheurs en histoire de l’art et en histoire de la danse, dans un travail collaboratif sur des objets hybrides qui relient histoire de arts, des sciences, des techniques et des pratiques.

Ce programme est développé en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France (départements de la Musique et des Arts du spectacle) et le Centre national de la Danse.

Département des études et de la recherche

Département des études et de la recherche

Département des Etudes et de la Recherche (DER)

Publication

Podcast

Vidéo

En libre accès, dans la limite des places disponibles

Créer et réinventer en danse au XXIe siècle à partir des archives