Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Bibliographie sur le tableau vivant

Mis à jour le 6 juillet 2016

Réalisé

Ce programme de recherche s’intéresse au tableau vivant et ses genres connexes. Pratique « para-artistique », le tableau vivant est communément défini comme un arrangement de personnes vivantes reproduisant une composition artistique (peinture, sculpture, estampe ou scène littéraire).

Le tableau vivant aurait connu son apogée dans les Salons du début du XIXe siècle avant de déchoir en divertissement populaire. Une telle appréciation a contribué à concentrer son étude autour de 1800, à occulter ses origines plus anciennes, à négliger ses évolutions ultérieures et son apport à l’histoire de l’art.

Les recherches, menées le plus souvent par les historiens du spectacle, se sont surtout intéressées à sa pratique dans la haute société, les cours et les salons européens. Cependant, le tableau vivant et ses genres connexes (les attitudes et « poses plastiques ») soulèvent la question de frontières à la fois esthétiques et sociales.

La transformation de corps réels en images peintes ou sculptées interroge la relation entre mimésis et représentation ainsi que sa capacité à véhiculer affects et idéaux. De même, elle invite à réfléchir sur les statuts respectifs de l’auteur et du spectateur. Réactivée au cinéma et dans l’art contemporain, cette pratique participe également des relations entre image et performativité.

Équipe INHA

Collaborateurs

Partenaires

Bibliographie sur le tableau vivant

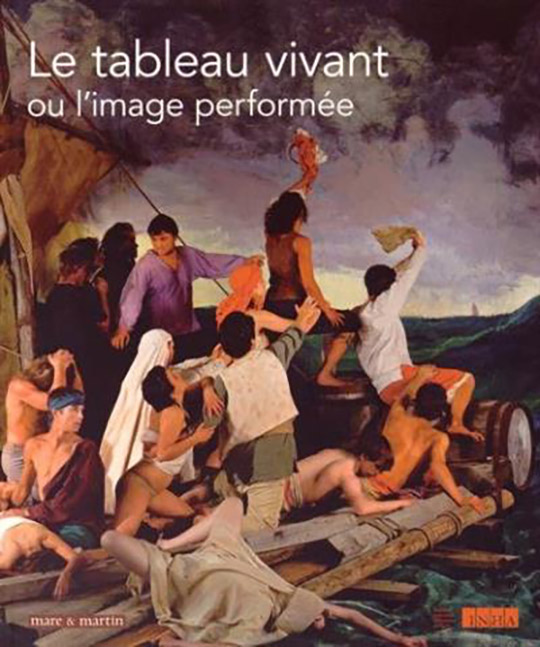

Le tableau vivant ou l'image performée

Pas d'événement prévu prochainement